Louise Sartor

"Kiss of Life"

Louise Sartor (1988, Paris)

Louise Sartor est cette année pensionnaire de la villa Médicis, Académie de France à Rome.

Sartor étudia la scénographie à l’Akademie der bildenden Künste de Vienne (en 2011), à l’École des Arts Décoratifs à Paris (jusqu'en 2012), puis à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (jusqu'en 2015). Elle consacra son diplôme au dessin académique, fréquenta l’atelier « technicité de peinture », s’initia à la chimie qui permet de maitriser parfaitement la préparation de la surface des toiles, reproduisit des tableaux de Larguillère au Louvre, prit des cours de morphologie et de dessin anatomique,… bref, fit a priori tout le contraire de ce qu’on attend d’un artiste « d’art contemporain ». Elle ne se soucie pas, du reste, d’appartenir à cette catégorie, comme à n’importe quelle autre et, millennial jusqu’au bout des ongles, a d’ailleurs pensé un temps se consacrer uniquement au net-art. Pas par fascination pour internet, mais parce que cela semblait plus ergonomique, plus simple, plus modeste aussi. Elle n’en fit rien, et ce sont bien de vraies peintures qu’elle expose désormais en France, en Allemagne, Corée, États Unis, Angleterre, Norvège, Suisse, et à Hong Kong… On n’y verra pas un signe du destin, mais tout de même ses galeries s’appellent Crevecœur (à Paris) et Bel-Ami (à Los Angeles)… tout un programme ! Qui convient assez bien à la peinture de Sartor : hautement figurative, exécutée sur de très petits formats, de préférence sur des supports de récupération (l’obsession millennial de l’écologie) en carton.

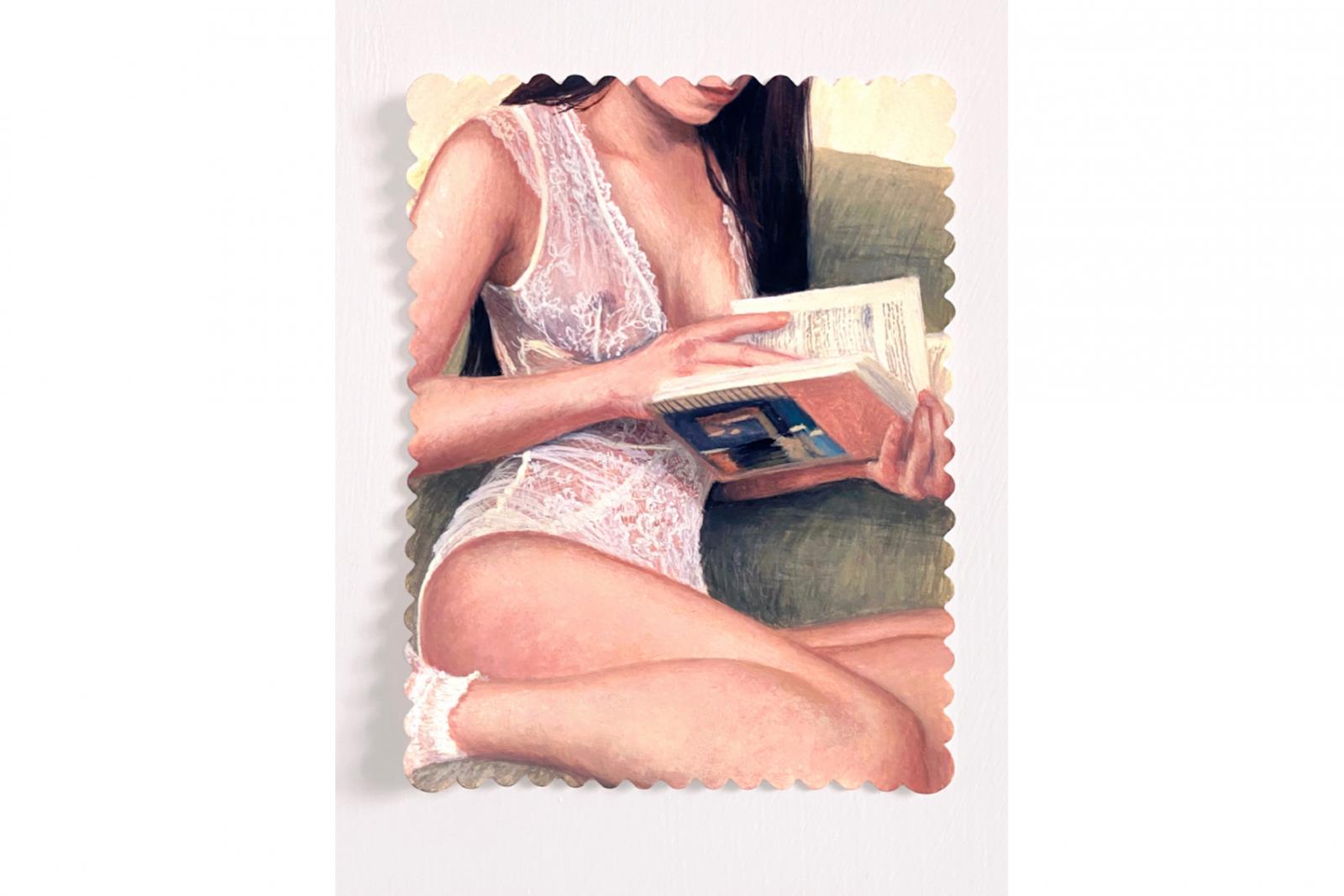

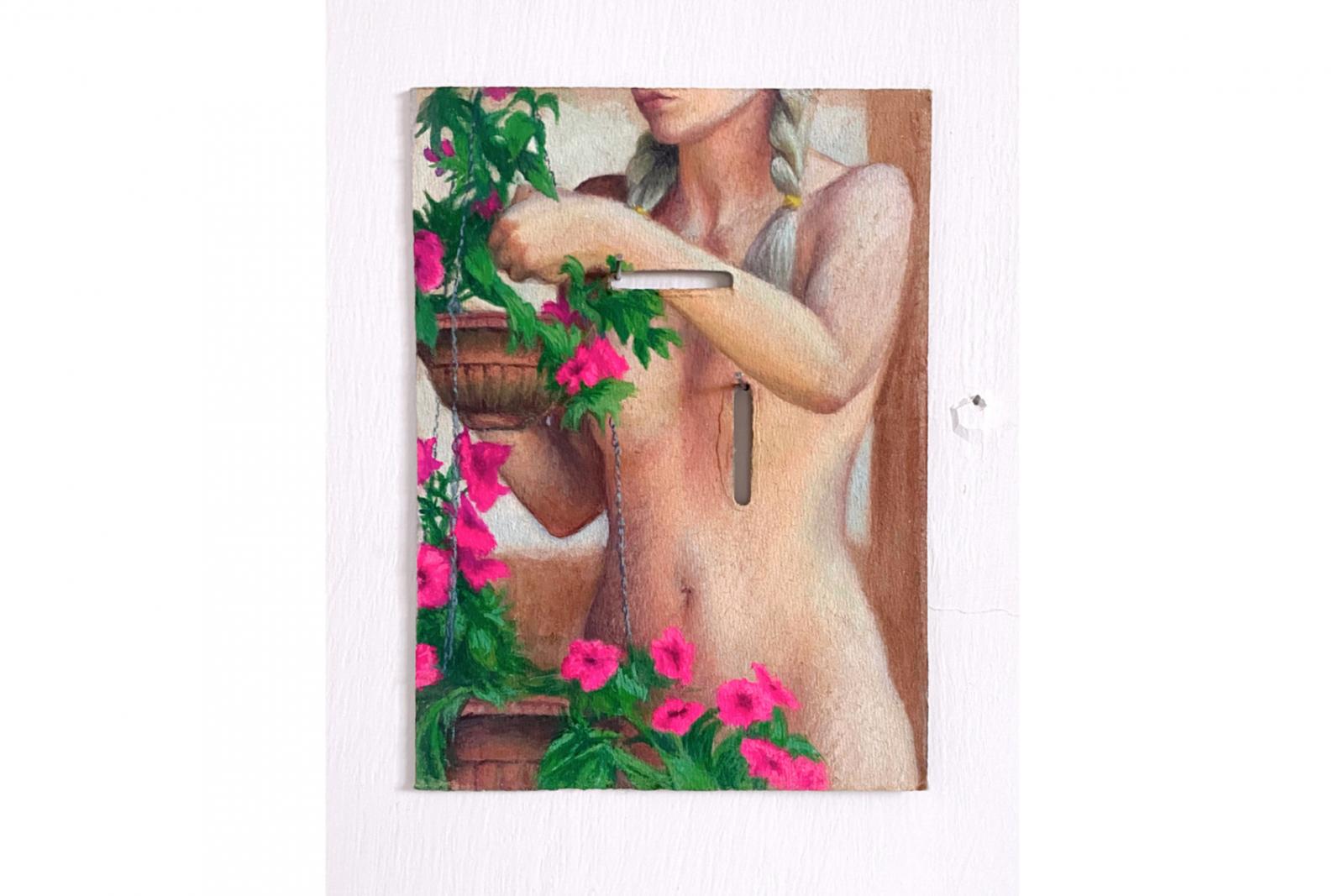

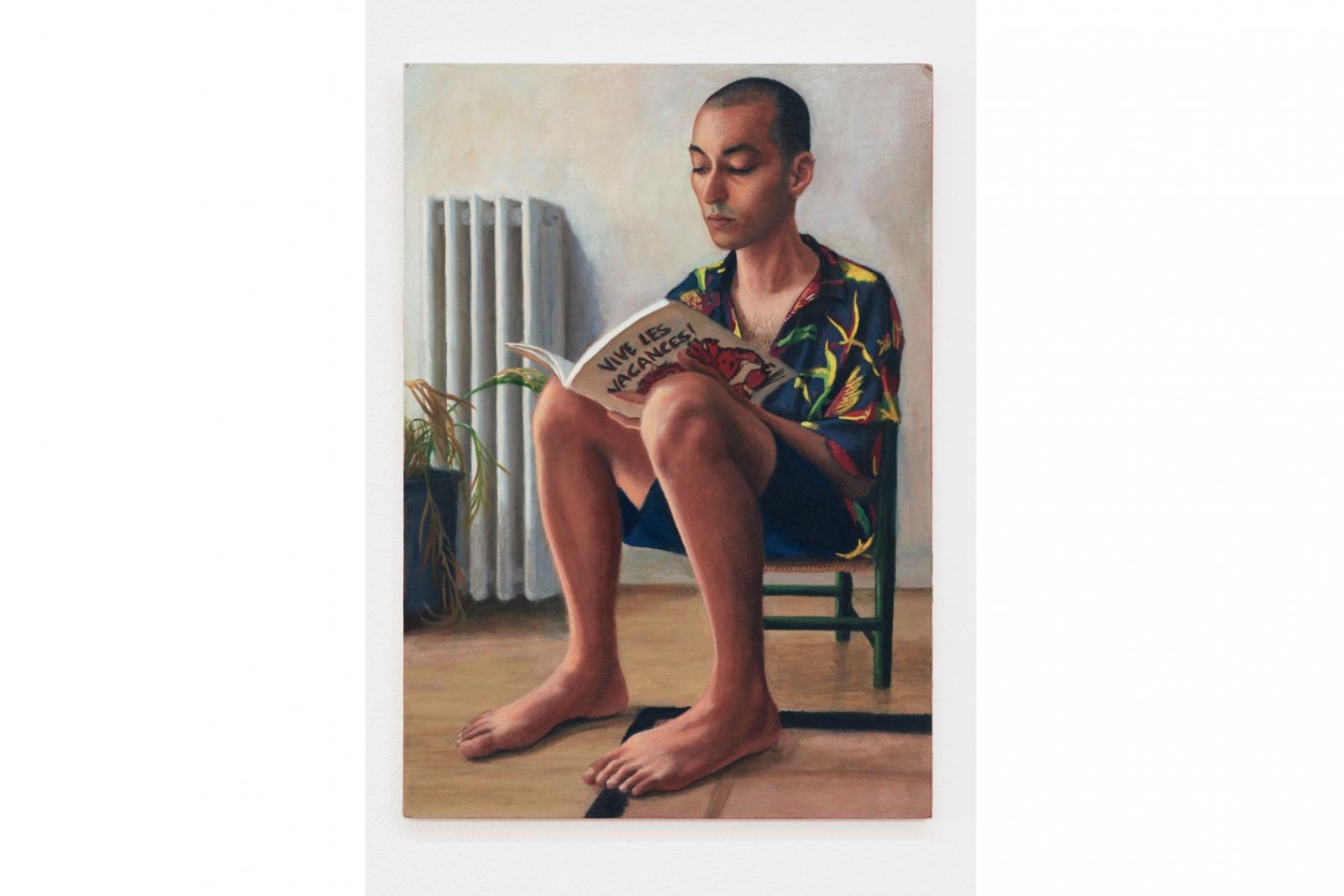

Que sur ces petits morceaux de surface sauvés du broyeur apparaissent les scènes que Sartor s’oblige à exécuter à la perfection et, surtout, à ne pas encadrer, n’est pas étranger à la curieuse et imposante présence de ses œuvres – comparable à celle des petits portraits émaillés sur cuivre de la Renaissance. Il y a peut-être une certaine logique à peindre sur de très petits formats : l’abstraction américaine des années cinquante et soixante avait agrandi ses formats pour se comparer à ceux de l’écran de cinéma et du billboard publicitaire ; la peinture actuelle, après tout, se mesure aux écrans des iPhones. Parce que son intention est clairement du coté de l’exploration de la peinture, peu de sujets semblent devoir lui échapper, mais paysages ou portraits, elle a besoin d’une connexion réelle avec ce sujet. Elle travaille d’après nature ou d'après photographies, faites par elle ou trouvées en ligne, représente des scènes réelles, bien que parfois parfaitement artificiellement composées. Attitude millennial : peu importe que les faits soient exacts pourvu que l’émotion soit vraie. Composées parfois à l’aide d’une multitude de photographies, ses portraits avouent de légères déformations du corps qui ajoutent à l’étrangeté de ces scènes dans lesquels, souvent, de jeunes gens consultent leurs iPhones.

Elle évoque Cézanne et Monet qui revinrent encore et encore à ces mêmes sujets parce qu’elle aussi « refait » souvent plusieurs fois la même image, et parle avec la même inspiration de Mondrian parce qu’il a peint sans relâche son arbre bleu – avant de passer à l’abstraction géométrique. Comme les millennials, elle s’est persuadée que les avant-gardes étaient closes et que la recherche du nouveau n’était plus indispensable à l’exercice sérieux des arts visuels, et qu’il serait stupide d’imaginer le progrès de l’histoire des formes – comme eux, elle a tort, évidemment, mais ce sont ces règles qui s’imposent aujourd’hui. Comme eux, elle considère l’histoire de l’art comme une sorte de moodboard à partir duquel fabriquer des collages sophistiqués (un peu d’untel, un peu d’untel). Comme eux, elle impose sa propre hiérarchie dans l’organisation de ses sources et influences, où La Joconde sera traitée de la même manière qu’un nouveau gâteau de Pierre Hermé où l’imprimé d’une robe. Mais Louise Sartor ne peut cacher sa fascination pour la peinture et son histoire – là, peut-être, est sa différence – : elle confie une récente obsession pour Agnes Martin et peint à l’occasion sur iPad, oui, comme David Hockney, mais elle explique que c’est juste un carnet de croquis et, une fois encore, une solution ergonomique irremplaçable. Avec la tablette Samsung, elle dispose en toute situation d’un support et d’une palette de couleurs infinie :au reste, l’écran à à peu près la taille moyenne de ses peintures.

—Eric Troncy